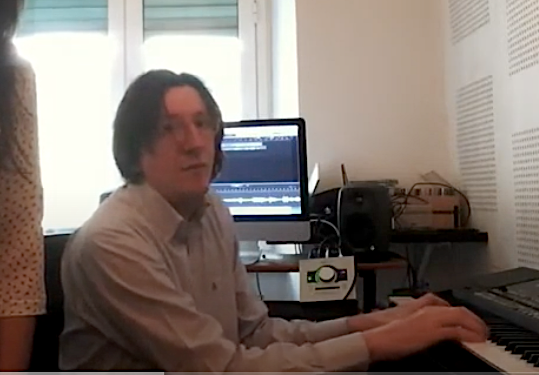

PREMESSA – Da questo numero inizia la collaborazione tra la nostra Agenzia ed il musicista Piero Trofa. Non sarà una collaborazione musicale, ma curiosamente da scrittore. Trofa è molto conosciuto nell’ambiente dello spettacolo, ed è autore di colonne sonore per documentari e spot pubblicitari, ed insegna musica in scuole pubbliche e private. Alla musica si dedica completamente, sempre con grande attenzione agli aspetti formativi e alle connessioni che esistono tra musica e filosofia, la sua grande passione. Dal 1998 è presidente dell’Associazione Musicale Centro di Documentazione e Produzione Musicale “Ettore Panizza” con la quale organizza concerti ed eventi culturali in Italia e all’estero. In questo suo primo appuntamento ci racconta di un suo, diremmo magico, incontro avvenuto in occasione di un suo concerto al tempio del jazz ligure, il “Louisiana Club”. Racconto avvincente… lo trovate qui sotto…

Franco Ricciardi

In questo terribile anno di pandemia, ho purtroppo pianto la dipartita di alcuni amici e mi ha reso ancor più triste il fatto che non siano mancati a causa del virus.

In questo terribile anno di pandemia, ho purtroppo pianto la dipartita di alcuni amici e mi ha reso ancor più triste il fatto che non siano mancati a causa del virus.

Per onestà ammetto che piangevo anche per me, forse più per me, perché ho realizzato di colpo, come se non ci avessi mai pensato (ma ci avevo pensato, che anch’io – chi l’avrebbe mai detto! – sono ormai entrato in quella fascia di età in cui devo aspettarmi di morire).

Eppure, proprio io visto che mi sono sempre ritenuto saggio, avrei dovuto aspettarmi la morte da sempre.

Il fatto è che sono un musico, per di più nato negli anni sessanta e si sa che tutti noi di quella generazione siamo cresciuti nel mito del forever young. Che infanzia ci è toccata! Sembrava davvero non dovesse mai finire. Invece è finita e questa terribile consapevolezza è stata vieppiù aggravata dal fatto che essendo io un musico che gioca in serie C, non mi è toccato alcun ristoro.

Lo Stato, evidentemente, non considera importante il nostro andare in giro a suonare per bar, ristoranti, alberghi e balere, come se sia una attività perfino da abolire e a volte mi domando se non sarebbe meglio che smettessimo, anzi, che non avessimo mai nemmeno cominciato.

In questo scenario desolato, è naturale che io ripensi al passato e mi paia solo un sogno, e che soprattutto ricordi, prima ancora di questi tempestosi eventi, rivelatori di quanto ci siamo tutti illusi, chi ha lasciato questo mondo quando tutto questo non potevamo nemmeno lontanamente sospettarlo.

sospettarlo.

Uno è senz’altro Dani Lamberti, il caro e simpatico organizzatore delle mitiche serate al Louisiana jazz club di Genova. La sua telefonata rituale con cui mi proponeva di andare a esibirmi al circolo era una festa e ora mi manca come l’aria. Mi capita all’improvviso, come quando senti una fitta da qualche parte e ti fai pensieroso. Dani telefonava due volte all’anno, a marzo e a ottobre, ma la nostra confidenza era tale che pareva ci sentissimo ogni giorno. Anche se mi sono sempre imposto di suonare solo per mercede, a volte ho fatto delle eccezioni, per beneficenza, o per amicizia, o per la gloria. Anche per il Louisiana, ché mi piaceva andarci, anche perché la serata cadeva di giovedì, giorno in cui non si trovava facilmente da suonare pagati, ed era un ottimo pretesto per “levarsi di casa”, come diceva il mio amico Ludo. E non avevo da portare strumenti e trespoli, il pianoforte era là che mi aspettava, sollevavo il coperchio e via. E pazienza che non fosse un buon pianoforte, lo era stato un tempo, ma siccome il locale era interrato, l’umidità lo aveva rovinato, i tasti si incagliavano gli uni negli altri ed ogni volta, mezz’ora prima di cominciare, c’era un addetto che andava ad asciugarlo con il fon. Ma quando cominciavo, le dita scorrevano lo stesso ed ero felice, perché potevo suonare tutto quello che mi pareva e piaceva e dopo un’oretta era tutto finito e nessuno veniva a dirmi: “sii gentile, fammi un’altra mezz’ora, mi è entrata gente…” E la gente erano due viandanti cacciatisi nel locale all’ultimo momento per tirare il collo alla serata i quali non avevano alcun interesse per la mia musica, ma se avessi fatto per smontare tutto, subito avrebbero detto al titolare: “come, siamo appena entrati e quello se ne va?”

Mi piaceva andare al Louisiana soprattutto perché, dato che non erano pagati, per i musici c’era la cena prima del concerto e così, come diceva Ludo, “non gravavo sul bilancio familiare.” Mi sedevo al tavolo con Dani e il presidente e mangiavamo le torte, dolci e salate, preparate da Simonetta, e facevo anche quattro chiacchiere gioviali anche con il mio allievo Davidino Rossi, che a quel tempo, oltre a studiare il pianoforte e l’ingegneria informatica con ottimi risultati, faceva il cameriere nel circolo, per guadagnarsi due soldi e, come diceva con orgoglio, “per respirare l’aria del jazz…”

Mi piaceva andare al Louisiana soprattutto perché, dato che non erano pagati, per i musici c’era la cena prima del concerto e così, come diceva Ludo, “non gravavo sul bilancio familiare.” Mi sedevo al tavolo con Dani e il presidente e mangiavamo le torte, dolci e salate, preparate da Simonetta, e facevo anche quattro chiacchiere gioviali anche con il mio allievo Davidino Rossi, che a quel tempo, oltre a studiare il pianoforte e l’ingegneria informatica con ottimi risultati, faceva il cameriere nel circolo, per guadagnarsi due soldi e, come diceva con orgoglio, “per respirare l’aria del jazz…”

A volte mi sembra di risentire la voce di Dani, come se stessi al telefono con lui, sempre ilare ma rispettosissimo: “Pierone! Allora quando vieni, in questo mese, ad allietarci con la tua arte e la tua simpatia? Scegli tu il giovedì che preferisci!”.

Credetemi, mi viene da piangere forse più per pietà per me stesso che per lui che, ormai in un luogo dove non ha più nulla da temere, almeno spero.

Ricordo l’emozione quando salivo sul palchetto e Dani mi presentava al pubblico, sempre con parole lusinghiere e piene di affetto sincero. Mi sembrava che saremmo andati avanti così all’infinito, come se il tempo non fuggisse via e la morte non esistesse e non fosse invece sempre là, sospesa sulle nostre teste, o acquattata nell’angolo più buio, umido e nascosto della platea, mimetizzata tra la gente seduta, a sorvegliarci con la sua aria sorniona, sussurrando tra sé, con il suo alito gelido: “divertitevi ora, più che potete, che quando arriva il momento vi aggiusto io.”

E infatti poi accadde che in una notte di maggio andò a prendersi Dani, proprio dopo una serata trascorsa al circolo, nella quale lui aveva detto solo che non si sentiva troppo bene. E per noi che siamo ancora qui non sarà mai chiaro come sia andata effettivamente e dovremmo solo tacere.

Avevo cominciato ad esibirmi al Louisiana forse nel 2000. Non ricordo come fu che Dani mi convocò e mi stupii, perché sono solo un pianista di pianobar e sulla punta delle dita ho poco jazz e non ho mai fatto parte del giro. Ma non solo il mio jazzetto risultava gradevole alla gente del circolo, Dani mi diceva apertamente che il mio successo era dovuto più che altro alla simpatia che ispiravano la mia aria scanzonata e la mia somiglianza con Buster Keaton. Ed io lo assecondavo, tra un pezzo e l’altro raccontavo aneddoti, barzellette, dicevo freddure, mi perdevo in giochi di parole, assonanze, allitterazioni, sciorinavo tutto il campionario del quadro sintomatico della mia psicopatia, insomma. Non so ancora dire se andassi là per concertare o per sconcertare, se il mio fosse soltanto un tentativo di autoterapia, ma so che ritornavo a casa sempre appagato, sereno. Potenza del jazz, anche se non sei capace a suonarlo.

Avevo cominciato ad esibirmi al Louisiana forse nel 2000. Non ricordo come fu che Dani mi convocò e mi stupii, perché sono solo un pianista di pianobar e sulla punta delle dita ho poco jazz e non ho mai fatto parte del giro. Ma non solo il mio jazzetto risultava gradevole alla gente del circolo, Dani mi diceva apertamente che il mio successo era dovuto più che altro alla simpatia che ispiravano la mia aria scanzonata e la mia somiglianza con Buster Keaton. Ed io lo assecondavo, tra un pezzo e l’altro raccontavo aneddoti, barzellette, dicevo freddure, mi perdevo in giochi di parole, assonanze, allitterazioni, sciorinavo tutto il campionario del quadro sintomatico della mia psicopatia, insomma. Non so ancora dire se andassi là per concertare o per sconcertare, se il mio fosse soltanto un tentativo di autoterapia, ma so che ritornavo a casa sempre appagato, sereno. Potenza del jazz, anche se non sei capace a suonarlo.

E fu proprio una delle sere dei primi tempi del Louisiana che, non appena salito sul palco, notai una donna anziana, infagottata in un pastrano color caffelatte, seduta in prima fila. Mi colpirono quell’indumento demodé, i capelli voluminosi, tinti di biondo paglia, fissati con la lacca, come se lei fosse appena uscita da un parrucchiere vintage. E poi il viso segnato da rughe bellissime, profonde, vere e proprie cicatrici dell’esistenza, tutte da leggere. Sulle labbra aveva appena un segno di rossetto vermiglio, un’ulteriore ferita, non una civetteria. E ancora, gli occhiali grandi, con la montatura dorata e la catenella per tenerli appesi al collo. E dietro quelle lenti, due occhi neri, profondi e vivi, lucidi, che mandavano lampi di commozione. Nonostante il caldo umido che, come sempre, si era diffuso in quella specie di caverna stipata di gente, lei rimase là seduta per tutta la serata, non si alzò nemmeno durante la pausa, sempre con quel pastrano addosso. Eppure si muoveva, percepivo epidermicamente la tempesta di emozioni che l’agitava dentro e che un po’ condizionò il mio suonare. Non mi toglieva gli occhi di dosso un minuto, come se mi avesse già visto e stesse cercando di ricordare dove e in che circostanza. Mi applaudiva ad ogni brano, con un vigore ed un entusiasmo che mi imbarazzavano, tanto erano eccessivi. Quando la guardavo mi sorrideva, faceva anche qualche commento ad alta voce sul mio conto, che però si perdeva nel brusio. Alla fine del concerto, mentre Dani faceva il discorso conclusivo e annunciava i prossimi appuntamenti e gli habitué mi davano pacche sulle spalle, notai come la donna col pastrano attendesse pazientemente e quando mi si fece il vuoto intorno mi si parò davanti in modo che non potessi evitarla:

“Sei bravissimo! Voglio farti i complimenti e presentarmi: mi chiamo Renata, ma tu chiamami pure Ninni. Sono una tua collega, ex collega, ormai”.

Ebbe un attimo di commozione che mi inquietò, poi si riprese: “Suono… Suonavo il pianoforte. Non come te, sia chiaro. Sarei lieta e onorata se venissi a trovarmi un giorno di questi, ma solo se ti fa veramente piacere!”.

Mi parve tanto timorosa di ricevere un rifiuto e non mi sentii di rifiutare, anche perché sono un tipo curioso e mi è sempre piaciuto fare nuove conoscenze, mi venivano già in mente tutte le domande che le avrei fatto sulla vita dei musici a quei tempi e accettai e Ninni si disse felice. Mi dettò il suo indirizzo che annotai nella rubrica del telefono e ci accordammo che sarei andato a farle visita il martedì della settimana seguente, alle dieci in punto.

Non feci fatica a trovare la casa di Ninni, stava in un condominio di via Dino Col. Quello che un tempo era il colle di San Benigno, un baluardo naturale di roccia che riparava la città dal vento di ponente e la separava nettamente da San Pier d’Arena. Fu spazzato via alla fine della seconda guerra mondiale, col pretesto di una tragica esplosione avvenuta nelle gallerie scavate a mo’ di rifugio e di arsenale. Di quel promontorio ora non è rimasto nulla, se non la piattaforma su cui poggia la Lanterna e quella zona è diventata ormai uno dei punti di maggior snodo del traffico cittadino.

Proprio a pochi metri dalla casa di Ninni c’è l’imbocco dell’autostrada che porta ogni giorno migliaia di automobili e autotreni in tutte le direzioni, compreso il terminal per gli imbarchi alla volta del Mediterraneo. Immaginai l’antico scenario e mi sentii più offeso che mai da quella bruttura di cemento e ferrame e mi prese più che mai l’odio atavico per il progresso, deturpatore della bellezza naturale. Ma subito l’odio si mutò in inquietudine: quella mattina, c’era una strana pace, per un attimo ebbi la sensazione che il mio folle desiderio di essere balzato indietro nel tempo si fosse avverato, non mi sarei meravigliato se avessi visto quella cresta di rocca riemergere, spaccando l’asfalto, come il dorso poderoso di un animale preistorico. Il cielo gonfio di nuvole, faceva sembrare tutto come in una foto in bianco e nero e aumentava la verosimiglianza della mia allucinazione.

Fui ridestato dai rintocchi, era incredibile, ma da qualche parte, lì nascosta, c’era ancora una chiesa. Ricordai che quella notte avevo stentato a prender sonno per riflettere a fondo se fosse davvero il caso di recarmi in quella casa che credevo già di indovinare in ogni dettaglio guardando quei palazzi orribili. Il tempo mi aveva giocato due volte, da bambino e ora, ero pieno di desolazione. Titubai parecchio davanti al portoncino di vetro e ferro anodizzato color oro, poi mi decisi e suonare il campanello e subito il portone si aprì con uno scatto. Pensai che lei fosse stata di vedetta e mi avesse avvistato nascosta dietro le tende. Mi aveva detto che l’appartamento si trovava al primo piano e salii le due rampe di scale lentamente, ormai del tutto pentito. Sul pianerottolo esitai ancora, ma la porta si aprì prima che suonassi. Renata mi sorrise e mi invitò ad entrare con un certo sussiego. Eravamo ancora nel piccolo ingresso e già capii che aveva preparato quell’incontro con la cura delle grandi occasioni. Entrammo nel piccolo salotto e lei si scusò per la modestia della casa, io mentii goffamente dicendole che era invece molto carina e accogliente, e finalmente mi sedetti su una delle due seggiole appena discoste dal tavolino rotondo al centro. Mi guardai intorno sempre più impacciato: i mobili erano in stile anni settanta, come nuovi, ma avevano un’aria stanca. C’era una libreria di legno chiaro con dentro, oltre pochi libri e alcune suppellettili, un vecchio televisore, uno dei primi a colori, incassato nella nicchia più grande, al centro; poi, una credenza con dentro alcune tazze di ceramica di Albisola e dei piatti, una statuetta di Capo di Monte, quindi un divano a due posti di similpelle marrone tutta screpolata e due poltrone, anch’esse con la pelle screpolata e mezze sfondate. Sul tavolo Ninni aveva sistemato, oltre ad un grosso album di foto con la copertina nera, un vassoietto d’argento con su una bottiglia di Vermut e due bicchierini. Quattro o cinque vani, non più di cinquanta metri quadrati in tutto. Sedevamo uno di fronte all’altra, mi pareva che lei non avesse aspettato altro che quell’incontro da anni, era emozionatissima e tutta rossa in viso. Sfoderai la mia proverbiale parlantina e in breve riuscii ad intavolare una conversazione, proferii una sequela di banalità, sulla musica in generale e sul mestiere di pianista intrattenitore in particolare. Lei stette ad ascoltarmi ma sembrava impaziente e capii che non vedeva l’ora di parlare di ciò che le stava più a cuore. Allora le dissi con un sorriso complice e invitante: “Parlami di te, mi hai detto che sei una mia collega, e sono curiosissimo di sapere com’era allora il nostro mestiere”.

Il suo viso subito si illuminò e cominciò a raccontare.

Era nata nel 1930, a sei anni suo papà, “che la adorava come una principessa”, le aveva fatto cominciare a studiare il pianoforte con un maestro privato e dopo qualche anno Ninni aveva provato ad entrare al conservatorio, ma non aveva passato l’esame. Suo padre era morto subito dopo e lei era stata malissimo, convinta che fosse stato quell’insuccesso la causa della morte del caro papà. Si era ripresa solo dopo due anni ed aveva ricominciato a studiare da  autodidatta, ma con molta fatica. Poi era scoppiata la guerra e sua madre aveva venduto il pianoforte: “Ce lo siamo mangiato!” esclamò Renata, con una specie di orgoglio, volle riderci su, ma la risata le morì in gola. Alla fine del conflitto aveva perso completamente la mano per la musica classica e si era accostata alla musica leggera. Nel 1951 si era presentata ad un’audizione per entrare a fare parte di un quintetto che faceva la stagione all’Hotel Mediterranee di Pegli. Il capo dell’orchestra si chiamava Guido e suonava il clarinetto, era il più anziano del gruppo, era lui a trattare gli ingaggi di tutti con l’impresario, a decidere il repertorio e a condurre la serata.

autodidatta, ma con molta fatica. Poi era scoppiata la guerra e sua madre aveva venduto il pianoforte: “Ce lo siamo mangiato!” esclamò Renata, con una specie di orgoglio, volle riderci su, ma la risata le morì in gola. Alla fine del conflitto aveva perso completamente la mano per la musica classica e si era accostata alla musica leggera. Nel 1951 si era presentata ad un’audizione per entrare a fare parte di un quintetto che faceva la stagione all’Hotel Mediterranee di Pegli. Il capo dell’orchestra si chiamava Guido e suonava il clarinetto, era il più anziano del gruppo, era lui a trattare gli ingaggi di tutti con l’impresario, a decidere il repertorio e a condurre la serata.

“Ero giovane ed inesperta e lui era un uomo semplicemente incantevole, sin dal primo giorno cominciai a pendere dalle sue labbra. Era davvero bello, alto, biondo, elegante, non solo aveva i modi da gentleman inglese, era un vero signore”.

Ninni proferì queste ultime parole con voce rotta dalla tristezza e trattenendo a stento le lacrime, i suoi occhi erano lucidi e gonfi, ci sarebbe voluto niente per scatenare la piena. Mi stavo smarrendo ma lei fece un cenno volitivo e continuò: “Per me fu un colpo di fulmine, per lui no. Per molto tempo mi tenne debitamente a distanza, sebbene mi trattasse con la massima gentilezza. Soltanto dopo che fummo sposati mi spiegò che si era imposto quell’atteggiamento nei miei confronti perché ero l’unica donna del gruppo e il suo ruolo di capo orchestra lo obbligava ad essere d’esempio per tutti gli altri componenti, in specie il più giovane, che era poco più di un ragazzo. Lavorvamo tanto, tutte le sere e per tutto l’anno. Finita la stagione estiva cominciava quella invernale e così via”.

“Gli altri tre elementi che strumenti suonavano?” chiesi, sempre più incuriosito e invidioso. “Batteria, contrabasso e il pianista anche la fisarmonica”.

Cosa suonavate?… “Glenn Miller, Gershwin, Porter, Rodgers per quanto riguarda il repertorio internazionale. Guido era bravissimo a fare i fraseggi di Benny Goodman, certe volte pareva proprio di sentir suonare lui, la gente applaudiva, c’era un’atmosfera calda e accogliente, una festa infinita, mi vedevo riflessa nella grande specchiera dorata, di fronte a noi, sembrava di stare in un film… Poi suonavamo tutte le canzoni napoletane e la musica melodica allora in voga: Togliani, Nilla Pizzi, il Duo Fasano, Natalino Otto, insomma, i grandi successi degli anni trenta e quaranta: Non dimenticar le mie parole, In cerca di te, Mariù, Boccuccia di rosa, tutte quelle famose, insomma. Facevamo anche musica ballabile da balera, qualche tango, il valzer, il foxtrot, le polke e le mazurke. Se penso a quanta gente ho visto, a quanti ho sorriso, parlato; quante signore già vecchie allora che mi guardavano commosse e dicevano, tutte commosse e nostalgiche: “bella, Ninnìn! Beata te, che sei giovane come l’acqua… Quando ero giovane io!” Mi sembra di aver sognato tutto…”

Cosa suonavate?… “Glenn Miller, Gershwin, Porter, Rodgers per quanto riguarda il repertorio internazionale. Guido era bravissimo a fare i fraseggi di Benny Goodman, certe volte pareva proprio di sentir suonare lui, la gente applaudiva, c’era un’atmosfera calda e accogliente, una festa infinita, mi vedevo riflessa nella grande specchiera dorata, di fronte a noi, sembrava di stare in un film… Poi suonavamo tutte le canzoni napoletane e la musica melodica allora in voga: Togliani, Nilla Pizzi, il Duo Fasano, Natalino Otto, insomma, i grandi successi degli anni trenta e quaranta: Non dimenticar le mie parole, In cerca di te, Mariù, Boccuccia di rosa, tutte quelle famose, insomma. Facevamo anche musica ballabile da balera, qualche tango, il valzer, il foxtrot, le polke e le mazurke. Se penso a quanta gente ho visto, a quanti ho sorriso, parlato; quante signore già vecchie allora che mi guardavano commosse e dicevano, tutte commosse e nostalgiche: “bella, Ninnìn! Beata te, che sei giovane come l’acqua… Quando ero giovane io!” Mi sembra di aver sognato tutto…”

Io pensavo che per svernare in quello che era il miglior albergo di Pegli, doveva essere gente ricca e le chiesi sfrontatamente: “Scusa se te lo chiedo: guadagnavate bene?”

“Guadagnavamo bene sì. Eravamo tutti a libro paga ed avevamo la certezza che ci avrebbero rinnovato il contratto, oppure che saremmo andati da qualche altra parte. Guido era molto rispettato dall’impresario e dal direttore dell’albergo, ci sapeva fare con tutti”.

“Suonavate tutti i giorni?” “Sì, tutti i giorni. Avevamo le prove al mattino, poi facevamo la pausa pranzo e quando occorreva facevamo ancora prove subito dopo mangiato. Ma avevamo qualche ora di libertà, a meno che non ci toccasse, e capitava di sovente, di suonare per il tè danzante. Ma non ci pesava, gli ospiti erano tutti molto gentili e ci davano un sacco di mance, Guido metteva tutte le banconote in una coppa d’argento, sul pianoforte, alla fine della serata le dividevamo fraternamente fino all’ultimo centesimo. Molto spesso arrivavamo a raddoppiare lo stipendio”.

“Ovviamente suonavate anche durante la cena….” “Certo, durante e dopo, la gente ballava, ma a mezzanotte era tutto finito”.

“E tutto questo quanto è durato?”. “Al Mediterranee abbiamo lavorato solo per qualche anno, ormai era in decadenza. Poi siamo emigrati in Val D’Aosta, sempre nei grandi alberghi, poi a Viareggio. Ci davamo il cambio con altri gruppi emiliani e piemontesi che facevano capo come noi allo stesso impresario. Andavamo anche in molte sale da ballo, ce n’erano tantissime, il ballo e il cinema erano gli unici divertimenti a quei tempi, soltanto sul lungomare di Nervi c’erano sei balere, se non ricordo male. Dal Piemonte venivano in treno molte coppie di ragazze a cercarsi il marito e finivano sempre per trovarlo”.

“Anche nelle balere eravate a libro paga?”…

Ormai il mio era un interrogatorio, ma non riuscivo a contenermi. Renata era tutt’altro che infastidita, gli occhi vagavano nel vuoto, rivedeva tutto, era così evidente che, pur preso da pensieri venali, mi venivano le lacrime agli occhi.

“Sì, avevamo sempre un contratto di ingaggio, era la regola. Ma non ti ho ancora detto la cosa più importante per me… Cioè di quando io e Guido ci fidanzammo…”.

“Scusami, è che mi sembra tutto così… favoloso quello che mi stai raccontando.”

“Scusami, è che mi sembra tutto così… favoloso quello che mi stai raccontando.”

“Favoloso, è vero. Perché non c’è più… Tutto sparito, ma non dentro di me. Favoloso è stato specialmente con Guido, che finalmente, dopo mesi, si decise a farmi capire che si era innamorato di me. Fra noi c’era una differenza di quindici anni, anche se lui era giovanile di aspetto. Io ero ancora una ragazzina, è stato difficile per un tipo serio e responsabile come lui fare quel passo. –

“E poi vi siete sposati…” “Sì, lui ci tenne che fossimo uniti a tutti gli effetti, ma io non lo avevo certo preteso”. “E avete lavorato sempre assieme, avete vissuto sempre e solo di musica.” “Finché si è potuto sì”. “Perché, poi non si è potuto più?” “Il gruppo si sciolse quando Guido andò in pensione”. Sussultai e sbottai: “Ah! In pensione. E quando?” “Nel 1968” precisò Renata.

Ormai sembrava quasi sopraffatta dalla nostalgia. Ma io volevo saper tutto, non riuscivo a credere che quell’uomo che doveva essere stato ancora molto giovane, era andato in pensione quando io ero un bambino di sette anni. Non sapevo che dire e dissi la prima cosa che mi venne in mente: “Dopo diciotto anni. Siete durati un bel po’, dai.”

Renata finalmente volse gli occhi su di me, mi fissò un po’, come se fosse stupita che fossi lì, poi mi disse con tono indulgente: “Sei giovane, quando avrai la mia età ti accorgerai come volano via in fretta vent’anni”.

Trattenni a stento il riso. Giovane io? Avevo quarant’anni e mi rendevo perfettamente conto che erano volati in un battito di ciglio. Mi pareva già di non poterne più.

“Non è comunque male andare in pensione dopo soli diciotto anni di lavoro” osservai con una punta d’acredine. Renata parve accorgersene e il suo tono di voce si alterò un poco quando mi obiettò: “Veramente Guido aveva cominciato a lavorare nel 1945, Milano, e la gente sparava ancora per le strade. Non si era mai risparmiato, ormai era stanco, aveva tutto il diritto di riposarsi”.

Annuii confuso, ma intanto feci un rapido calcolo: Guido aveva lavorato ventiquattro anni in tutto. Una pacchia. Mossi la mano per prendere quell’album, ma mi trattenni, anche se morivo dalla voglia di vedere il volto di quel collega così fortunato. “E cominciò a percepire regolarmente la pensione?” chiesi.

Con un malcelato livore che Renata questa volta non rilevò, o finse di non rilevare e rispose con tono conciliante: “Sì, certo, la pensione ENPALS; e qualche anno più tardi andai in pensione anch’io…”. Ricadde assorta nei ricordi ed io la incalzai, temevo si addormentasse:

“Ah! E quando?”. “Smisi di suonare definitivamente nel 1975. Ero capitata in un gruppo che accompagnava Sandro Giacobbe”.

Finalmente aprì l’album e mi mostrò una foto con una decina di orchestrali su un palco di piazza, tutti vestiti di bianco: “Ecco, guarda, lui era ancora un ragazzo. Io sono quella seduta davanti alla tastiera, ero carina vero? Lui cominciava ad affermarsi, aveva appena fatto successo con la sua “Signora mia”, e qui stavamo per partire per una lunga tournee in tutta Italia, da nord a sud, ma all’ultimo non me la sentii, ero troppo vecchia per certe cose, andai in pensione e non me ne sono pentita, sono stata vicina al mio Guido, quegli anni non me li toglierà mai nessuno”.

Vecchia. A quarantaquattro anni? Anche lei era andata in pensione dopo soli ventiquattro anni di attività. Stanca…

Rimasi zitto per qualche minuto e ripensai a quel che mi aveva detto l’impiegata dell’ENPALS, quando mi ero iscritto, nel 1990: “Lei avrà diritto alla minima dopo soli quindici anni di iscrizione e almeno 900 contributi versati. La nostra è una bella pensione!” Mi aveva sorriso con complicità.

Ma poi avevano cambiato la legge, e quando mi ero andato ad informare, dopo 15 anni, avevo appurato che adesso occorrevano 2.400 di contributi versati, cioè quasi il triplo rispetto a prima! Nel giro di dieci anni, quell’invitante prospettiva era stata vanificata. 2.400 contributi per avere diritto al minimo di pensione, che equivaleva alla pensione sociale, quella che lo Stato assicurava anche ai barboni. In 15 anni io avevo maturato appena 1100 contributi, ma ora rispetto agli inizi, il lavoro si era dimezzato. Per arrivare a 2.400 mi ci sarebbero voluti almeno vent’anni, sempre che non avessero ancora alzato il tetto. Lo avevo riferito a Ludo e lui aveva riso: “Ma non ci dovevi nemmeno andare da quei gondoni a chiedere! Una pensione da barboni? Perché noi musici cosa siamo? Hai voglia a metterti lo smoking, a comprarti lo strumento bello, su da Merula, in affitto a riscatto! Siamo rimasti quelli che nel medioevo andavano in giro col carrozzone. E il carrozzone va avanti da sé e ogni tanto qualcuno si perde e non si trova più. E come nel medioevo, quando arriviamo ci fanno stare fuori, non si fidano a farci entrare, siamo gente strana, non si sa mai…”

Ma poi avevano cambiato la legge, e quando mi ero andato ad informare, dopo 15 anni, avevo appurato che adesso occorrevano 2.400 di contributi versati, cioè quasi il triplo rispetto a prima! Nel giro di dieci anni, quell’invitante prospettiva era stata vanificata. 2.400 contributi per avere diritto al minimo di pensione, che equivaleva alla pensione sociale, quella che lo Stato assicurava anche ai barboni. In 15 anni io avevo maturato appena 1100 contributi, ma ora rispetto agli inizi, il lavoro si era dimezzato. Per arrivare a 2.400 mi ci sarebbero voluti almeno vent’anni, sempre che non avessero ancora alzato il tetto. Lo avevo riferito a Ludo e lui aveva riso: “Ma non ci dovevi nemmeno andare da quei gondoni a chiedere! Una pensione da barboni? Perché noi musici cosa siamo? Hai voglia a metterti lo smoking, a comprarti lo strumento bello, su da Merula, in affitto a riscatto! Siamo rimasti quelli che nel medioevo andavano in giro col carrozzone. E il carrozzone va avanti da sé e ogni tanto qualcuno si perde e non si trova più. E come nel medioevo, quando arriviamo ci fanno stare fuori, non si fidano a farci entrare, siamo gente strana, non si sa mai…”

Ninni versò due dita di Vermut nei bicchierini e, con un sorriso materno, mi invitò a bere. Mi venne in mente che non avevo mai assaggiato quella roba in vita mia e soltanto per questo mi veniva da piangere. Mi trattenni a stento e lei ricominciò a raccontare: “Ci siamo comprati questa casetta con i nostri risparmi; molte rate e pochi vizi. Prima eravamo in affitto, sai, quando sei sempre in giro fai fatica a pensare ad una sistemazione definitiva. I figli non sono venuti, i nostri genitori erano morti, non avevamo nessuno. Abbiamo venduto tutti i nostri strumenti e ce ne siamo stati qui sempre insieme, per tutti i giorni che dio ci ha donato. Poi lui si è ammalato e dopo un anno è mancato e sono rimasta sola”.

Pensai confusamente a tutta quella vita passata in quella casetta. Vidi che fu ancora sul punto di piangere, ma riuscì a farsi forza. Riaprì l’album e iniziò a sfogliarlo febbrilmente, cercava qualcosa, mise la mano davanti per impedirmi di vedere, come una scolaretta che non vuol farsi copiare dalla compagna di banco. Ad un tratto ebbe un sussulto e girò il grosso libro verso di me e mi mostrò una foto su cui puntò l’indice: “Eccolo, è lui quando ci siamo conosciuti” disse orgogliosa e sembrò rianimarsi. Io guardai la fotografia e quasi feci un salto sulla sedia, mi tornò su il vermut, non ne avrei mai più bevuto. Volevo alzarmi e andarmene con una scusa qualunque, avevo bisogno di respirare una boccata d’aria fresca.

Ma non riuscivo a muovermi, ero come paralizzato, malgrado non volessi, non potei fare a meno di guardare ancora quella fotografia in bianco e nero, sfocata ai bordi, come una foto tombale. Quell’uomo con il clarinetto in mano mi somigliava come una goccia d’acqua. Gli occhiali rotondi dalla montatura dorata, identici a quelli che avevo portato da ragazzo per somigliare a John Lennon, quell’aria distinta e un po’ smarrita, allampanato, glabro, il naso pronunciato, le mani grandi dalle dita affusolate. Era bello per Ninni che lo aveva amato, in assoluto era un tipo, proprio come me. Lei mi guardò e sorrise come una strega, le sue rughe mi parvero orribili, rabbrividii.

“Quando è morto?” chiesi inquieto e subito mi morsi le labbra.

“Troppo presto. Nel 1988, aveva settantadue anni” rispose Ninni, gelida come uno spettro.

Non so ancora dire come, ma trovai la forza di alzarmi e mi congedai, lei non disse più parola, o se parlò non la sentii, mi girava attorno, come se volesse impedirmi di uscire, e quando finalmente mi ritrovai in strada ebbi davvero l’impressione di aver sognato tutto.

“Che mi frega della pensione!” gridai e mi sentii liberato, e due tizi che passavano si voltarono a guardarmi incuriositi.

Non la rividi mai più, non ritornò più al Louisiana, quando chiesi di lei nessuno si ricordò di averla mai vista.

Inutile dire che non tornai mai più in Via Dino Col.

PIERO TROFA (musicista)